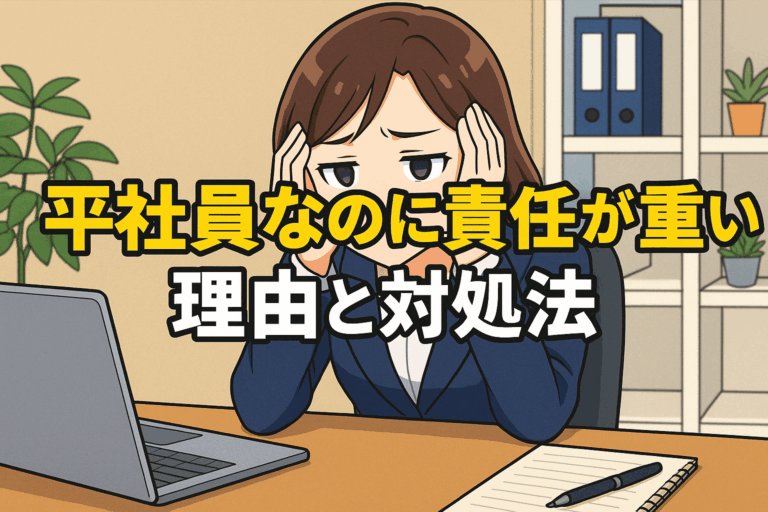

「平社員なのに責任が重すぎる……」

そんな悩みを抱えている人は少なくありません。役職もついておらず、管理職手当も出ていないのに、なぜか業務の幅は広く、責任も重い。部下もいないのにリーダーのような役割を押し付けられたり、他人のミスの尻ぬぐいまでさせられたり。これは能力が高いから?それとも“都合よく使える人”と思われているだけ?

この記事では、「管理職じゃないのに管理職の仕事」を任されることの問題点や、責任の線引き、そして適切な対処法について解説します。パワハラにあたるケースや、厚生労働省の判例を交えながら、モヤモヤした気持ちに答えを見つけていきましょう。

この記事でわかること:

-

平社員が役職以上の仕事を任される背景と問題点

-

「責任の範囲」が不明確な職場への対処法

-

パワハラ・過大な要求と判断される基準

-

管理職との違いや自分を守るための考え方

平社員なのに責任が重くなるのはなぜか?

「役職もない平社員なのに、どうしてこんなに責任が重いのか…?」

そんな疑問を抱いたことがある方は多いのではないでしょうか。ここでは、平社員が役職以上の仕事や責任を抱えてしまう背景について、具体的な要因を掘り下げていきます。

責任の範囲が不明確な職場環境や、管理職の業務を押し付けられる実態、さらにはパワハラまがいの要求に至るまで、その原因と実情を詳しく見ていきましょう。

役職以上の仕事を任される現実

平社員であるにもかかわらず、実際には役職者と変わらないような業務を任されるケースは少なくありません。会議の調整、後輩の指導、部署間の調整役など、これらは本来、管理職や中堅以上の社員が担うべき仕事です。しかし、「できる人に頼めば早い」「あの人は頼りになる」といった理由で、次第に業務範囲が広がっていくのです。

このような状況が生まれる背景には、人手不足や教育体制の不備が挙げられます。新人が育っておらず、上司は現場から離れすぎており、結果的に現場をうまく動かせる「平社員」が中心にならざるを得ないという構造です。業務上の役割と職位のバランスが崩れている職場では、やるべきことと責任の所在が曖昧になりやすく、そこにしわ寄せが集まってきます。

任される側にとっては、「評価されている」「信頼されている」という前向きな解釈ができる一方で、やがて負担の方が大きく感じられるようになることもあります。特に、正式な役職や権限がないまま責任のある判断を求められると、理不尽さを抱えやすくなります。重要なのは、「任されたから仕方ない」と受け入れるのではなく、任されている業務の内容と自分の立場が釣り合っているかを見つめ直すことです。

無理にこなそうとせず、必要に応じて上司や人事に相談することも、自分の立場を守るための立派な行動です。自分の役割を明確にし、期待される範囲を整理することで、余計な負担を回避できます。

責任の範囲が不明確な職場

「誰がその仕事の責任者なのか」が曖昧な職場では、平社員であっても自然と責任を背負わされる状況に陥りやすくなります。責任の所在が明文化されていなければ、何か問題が起きたときに「じゃああなたがやっていたんだから、あなたの責任だよね」と簡単に言われてしまうのです。

とくに、指示系統がはっきりしていない組織では、仕事が属人的になりやすく、担当者の裁量にすべてが委ねられてしまいます。その結果、報告や相談のルートもあいまいになり、平社員であっても判断を求められる場面が増えます。そして、その判断がうまくいかなかったときには、責任だけが降りかかる構図が出来上がってしまいます。

また、「みんなで協力して乗り越える」という建前が、逆に責任の分散を曖昧にさせてしまっていることもあります。誰もが自分の守備範囲に線を引かずに仕事を進めていくと、結局、一番動いている人や面倒見のいい人に責任が集中してしまうのです。

このような職場環境で働く場合は、自分がどの範囲まで責任を持つべきなのか、日頃から上司やチーム内と共有しておくことが重要です。また、業務のやりとりを「見える化」しておくことも有効です。メールやチャットでのやりとりを記録に残し、言った・言わないの曖昧さを減らすことで、不当な責任を押し付けられるリスクを減らせます。

責任を引き受ける覚悟と、それを受けるべき立場とのバランスが保たれているかどうか。それを常に意識しながら業務を進めることが、負担を最小限に抑えるための第一歩となります。

管理職じゃないのに管理の仕事をする理由

「管理職ではないのに、なぜか管理的な仕事をやらされる」──そんな状況に悩む平社員は少なくありません。たとえば、シフトの調整や業務の進捗管理、後輩への指導やクレーム対応など、本来であればマネジメント側の業務が、気づけば自分の役割になっていたというケースです。

このような事態が起きる最大の理由は、組織の中で「任せられる人がいない」もしくは「任せたいと思える人が限られている」からです。上司は忙しくて現場に関わりきれず、若手にはまだ経験が足りない。結果的に、実務能力があり、周囲の信頼もある平社員にその役割が集中するのです。特に「頼まれたら断れない」「周囲を見て自然と動いてしまう」タイプの人は、無意識に管理職的ポジションを担わされることになります。

もう一つの背景は、企業側のコスト削減志向にあります。正規の管理職を増やすと、役職手当や待遇を見直す必要が出てくるため、形式的には平社員のまま、実質的には管理者のような役割を担わせる手法が黙認されていることもあります。こうした職場では、「役職はないけれど実力で引っ張ってほしい」といった雰囲気が常態化しており、業務と立場のバランスが崩れてしまいます。

大切なのは、自分が担っている業務が本来どのレベルの職位に属するものなのかを把握し、必要に応じて範囲の明確化を上司に求めることです。すべてを引き受けるのではなく、「ここまでが自分の仕事」と明確に線を引くことで、過度な負担を避けることができます。

他人のミスが自分の責任になる背景

職場において、自分が関わっていないミスやトラブルの責任を問われることほど納得しづらいものはありません。特に平社員であれば、自分の権限が限られているにもかかわらず、なぜかチームや後輩のミスを「なぜ防げなかったのか」と問われる場面も出てきます。

このような現象が起きる背景には、曖昧な責任体系と文化的な要因があります。日本の職場では「チームで成果を出す」「皆でカバーし合う」といった価値観が強く、連帯責任のような考え方が根付いています。そのため、直接の当事者ではない立場の人にも「監督責任」「指導不足」などの名目で責任が押し付けられることがあるのです。

さらに、「いつも対応してくれる人」「面倒見の良い人」というイメージがついていると、問題が起きた際に真っ先に声がかかりやすくなります。本来は指導者や管理職が負うべき説明責任まで、自然と平社員が担う構図ができてしまっている職場では、責任の転嫁が当たり前のように行われがちです。

こうした状況に対応するには、「どの業務が誰の担当か」を日常的に可視化しておくことが有効です。報告や連絡を明確にし、記録を残すことで、責任の所在をあいまいにさせない体制をつくることができます。また、明確な指示がなかった場合には「確認のため」として上司に問い合わせを入れる習慣をつけることで、不当な責任を回避しやすくなります。

他人の失敗の後始末を担うだけの存在にならないためにも、自分の責任の範囲をきちんと理解し、それを周囲に認識させることがとても重要です。

パワハラや過大な要求が平社員を追い込む

「平社員なのに、なぜここまでやらないといけないのか」と感じる場面には、パワハラ的な関わりや、度を越えた要求が関係していることがあります。直接的な暴言や威圧的な態度だけでなく、「これくらいやって当然」「あいつなら文句を言わずにやるだろう」といった、見えにくい圧力もまたパワハラの一種です。

このような状況に陥る背景には、職場の空気や慣習があります。特定の人物が「頼みやすい」「断らない」と認識されると、次第に仕事が集中し、他の社員との差がどんどん広がっていきます。業務の偏りに上司が気づかず、放置されることで、本人は平社員であるにもかかわらず、過大な責任を背負うようになります。

また、「自分がやらなければ誰がやるのか」といった責任感の強さも、この状況を助長します。真面目で優秀な人ほど、期待に応えようとして業務を引き受け続けてしまい、気づけば本来の役割を大きく超える働きを求められるようになってしまいます。

重要なのは、「無理なことは無理」と明確に意思表示することです。我慢を続けるほど、周囲からは「それが普通」と見なされてしまいます。一度立ち止まり、自分の業務内容と職位が合っているかを見直しましょう。明らかに不釣り合いであれば、上司や人事に相談するのは正当な行動です。必要なら記録を残し、根拠を持って状況を伝えることも有効です。

自分の立場を守るためには、ただ耐えるのではなく、問題の構造を知り、声を上げることが欠かせません。

平社員なのに責任を抱え続ける状況への対処法

自分の仕事量と責任のバランスを見直す

平社員として働くうえで、最も重要なのは「自分の業務量と責任の重さが釣り合っているかどうか」を定期的に確認することです。どんなに能力が高くても、役職や権限が伴っていない状態で多くの責任を背負うことは、長期的に見て非常にリスクが高い働き方です。

多くの場合、業務が少しずつ増えていくため、本人もその変化に気づきにくい傾向があります。気づけば本来の職務とは別に、調整役やリーダー的な立ち位置になっていた、というケースは珍しくありません。このような場合、「誰に任せるべき仕事か」「なぜ自分がやっているのか」を一度棚卸ししてみることが大切です。

例えば、自分以外でもできる仕事を抱え続けていないか、明確な役職者がいるにもかかわらず判断や対応を一任されていないかといった視点で、日々の業務を振り返ってみましょう。そして、「これは私の責任範囲を超えている」と思う仕事については、上司に相談する準備を進めます。感情ではなく、具体的な業務内容や工数の記録をもとに伝えることで、理解を得やすくなります。

また、責任の重さに見合う評価や待遇が得られていないと感じる場合には、その点についても正当に意見を述べるべきです。「頑張っているのに評価されない」と感じることが続けば、やがてやる気の低下にもつながりかねません。

自分の価値や能力を適切に活かすためにも、仕事量と責任のバランスを意識し、必要なときにはきちんと見直す姿勢が求められます。

「意見」を伝えることの重要性

平社員として働いていると、「意見を言っても無駄」「どうせ変わらない」と感じることがあるかもしれません。しかし、職場での役割や責任が理不尽に感じられる場合こそ、自分の考えや疑問を明確に伝えることが重要です。意見を口にすることで、職場の空気や自分の立場を少しずつ変えていくきっかけになるからです。

たとえば、業務量が明らかに過剰である場合や、自分の裁量を超えた判断を求められるような場面では、何も言わなければ「黙ってやってくれる人」と認識され、さらに業務が増えていく可能性があります。そうした悪循環を断ち切るには、「これは適切ではない」と感じた時点で、丁寧に意見を伝える必要があります。

意見を伝える際には、「感情」ではなく「事実」に基づいて話すことが大切です。「こう感じました」よりも「業務量が○件に増えています」「この判断は○○の責任者がするべきです」といった具体的な事例を提示することで、説得力が増します。また、伝える相手やタイミングにも配慮することで、意見が受け入れられやすくなります。

会社にとっても、現場で働く人のリアルな声は貴重な情報源です。声を上げることは決して自己中心的な行動ではなく、組織全体の改善にもつながります。「黙って耐える」よりも、「伝える力」を持つことで、自分の働き方をよりよいものにしていくことが可能になります。

管理者やリーダーに仕事をさせられないために

平社員であるはずなのに、実質的に管理者やリーダーのような役割を引き受けてしまう──そんな状況を避けるためには、まず「させられる構図」を自覚することが必要です。自分では気づかないうちに「便利な人材」として扱われてしまうと、業務範囲はどんどん広がり、責任ばかりが増えていきます。

このような状態に陥る背景には、職場の人間関係や役割分担の曖昧さがあります。上司や先輩から「とりあえず任せておけば安心」と思われてしまうと、業務の分担を見直す機会もなくなり、気がつけばチームの中心に立たされている──そんなことも起こり得ます。

この事態を避けるためには、まず自分の業務と責任範囲を整理し、「これは私の立場を超えた内容です」と伝える勇気を持つことが重要です。例えば、判断が必要な業務や他人の指導・評価に関する仕事は、管理職の領域です。それを「なんとなく自分でやってしまう」ことで、逆に本来の責任者の役割を曖昧にしてしまう結果にもなります。

また、日々のコミュニケーションの中で「できること・できないこと」を明確に伝える姿勢も効果的です。頼まれるたびに曖昧な返答をしていると、「結局やってくれる人」というイメージが定着してしまいます。やり方や対応に一貫性を持つことで、自分の立場を尊重してもらえるようになります。

役職がないからこそ、自分のラインを守る力が必要です。「任せられる人」になることは悪いことではありませんが、それが「都合のいい存在」になってしまわないよう、注意深く働きかけていくことが大切です。

管理職の役割との違いを理解する

平社員として働いている中で、自分がどこまで責任を持つべきなのか判断に迷うことはよくあります。その際に大切なのは、「管理職の役割」と「平社員の役割」をしっかり区別して理解することです。業務内容が似ていても、その立場には明確な違いがあるのです。

管理職とは、組織の中で人員や業務の統括、意思決定、指導、評価といった責任を担う立場です。つまり、会社の利益や組織運営に直接的な責任を持つ存在であり、業務だけでなく、人の管理に対する最終責任を負います。一方、平社員は担当業務の遂行が主な役割であり、基本的には指示を受けて動く立場にあります。

しかし、現場ではこの境界があいまいになることが多く、平社員が「管理職の代わり」のような役割を求められる場面が増えています。特に人手不足や経験値の偏りがある職場では、仕事ができる人に自然とマネジメント的な業務が集まりがちです。

ここで重要なのは、「できるからやる」のではなく、「それは自分の立場でやるべきことか」を考える習慣を持つことです。管理職の仕事には、本来そのための権限と責任が伴います。自分にその権限が与えられていないのに判断や指導を求められる場合、それは職務を超えた負担になりかねません。

自分の役割を明確にし、必要以上の責任を負わないようにすることは、決して怠慢ではなく、適切な働き方を守るための意識です。境界をはっきりさせることで、健全な職場環境づくりにもつながります。

厚生労働省の指針や判例を活用して守る方法

「平社員なのに責任が重い」と感じる状況を改善するためには、自分の置かれた立場を客観的に見つめ直すだけでなく、法律や制度の視点から対処することも有効です。厚生労働省が出しているガイドラインや過去の労働判例には、自分を守るためのヒントが数多く含まれています。

例えば、労働契約法や労働基準法では、従業員に対して過度な業務負担を強いることや、明確な権限を与えずに責任だけを求めることは不適切とされています。さらに、指導や命令が管理職の業務に該当するにもかかわらず、平社員にそのまま押しつけるようなケースについては、過去の判例でも問題視されてきました。

こうした法的知識を持っておくことで、ただ「つらい」「納得できない」と感情的に捉えるのではなく、「これは不当な扱いである」と冷静に主張できる材料になります。特に厚生労働省が提供している「パワハラ対策指針」や「職場におけるメンタルヘルス対策マニュアル」などは、誰でも無料で確認でき、実務に活かしやすい情報がまとまっています。

また、過去の判例を知ることで、自分のケースが一般的に見てどのように扱われるべきかの目安にもなります。問題が大きくなりそうな場合には、労働相談窓口や労働組合、弁護士といった専門家に相談することも視野に入れるべきです。

知識は、理不尽な状況から自分を守るための武器になります。制度を正しく理解し、根拠をもって声を上げることで、職場の空気や対応が変わる可能性も十分にあります。

給料に見合わない責任を引き受ける危うさ

「平社員なのにここまでの責任を背負うのか?」と疑問を抱いたとき、まず立ち止まって考えるべきなのは、それが給料や待遇に見合っているかどうかという点です。どんなにやりがいがあったとしても、業務内容と報酬のバランスが大きく崩れていれば、それは働く側にとって健全とは言えません。

多くの企業では、業務範囲や責任の重さに応じて給与体系が設定されているはずです。つまり、管理職やリーダー職には、それ相応の判断力や負担、責任が求められる代わりに、手当や役職給が付くのが通常です。しかし、形式上は平社員のままで、実質的にその上の仕事を任されている場合、当然ながら待遇面に見合っていない可能性が高いのです。

このような状況が続くと、最初は「評価されている」と前向きに捉えていても、次第に「損をしているのではないか」「使い勝手のいい存在にされているのでは」といった疑念が強くなり、仕事への意欲も削がれていきます。そうなる前に、業務内容と報酬が釣り合っているかを客観的に見つめ直すことが重要です。

もし明らかに不釣り合いな状況であれば、評価制度の見直しや役職の検討を上司に相談するのもひとつの手段です。それが難しい場合は、将来的に自分の成長や納得のいく待遇が得られる環境に身を置くことも視野に入れるべきでしょう。

自分の力を最大限に発揮し続けるためには、報酬との公平な関係が欠かせません。「頑張っているのに報われない」と感じたときこそ、一度立ち止まってそのバランスを見直すべきです。

一人に負担が集中する職場の特徴

どの職場にも「頼りにされる人」は存在しますが、気づけば業務のほとんどがその人に偏っているような状況は、組織として非常に危ういものです。一人に負担が集中している状態は、個人の限界を超えた働き方を強いるだけでなく、組織全体のリスク管理の面でも問題があります。

このような職場の特徴としてまず挙げられるのは、「業務の属人化」です。つまり、仕事の進め方やノウハウが特定の人だけに依存しており、他の人が代わりにできない状態です。こうなると、その人が休んだり異動したりするだけで、業務全体が滞ってしまいます。平社員であっても、「あの人がいなければ回らない」と言われるような状況は、組織として健全とは言えません。

また、「人手が足りないから」「あの人に任せれば早い」といった理由で、一人にどんどん仕事を集める風土がある職場では、改善の兆しも見えにくくなります。さらに問題なのは、それが「当たり前」のように受け止められてしまい、周囲も助けようとしなくなることです。

この状況を打破するには、まず本人が「これ以上は引き受けられない」という意思をはっきりと示す必要があります。また、上司やチーム内で業務を棚卸しし、分担の見直しを提案することも効果的です。一時的に不満を買うかもしれませんが、長期的には組織全体にとっても良い影響を与えることになります。

一人に過剰な負担がかかる職場は、誰も幸せになれません。責任を平等に分担できる環境こそ、持続可能な働き方の基本です。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 平社員が役職以上の責任を負うのは、職場の体制や評価制度が曖昧なことが多い

- 責任の範囲が不明確だと、他人のミスまで背負わされやすくなる

- 管理職の仕事をさせられるのは、優秀だからではなく「便利だから」の可能性も

- パワハラや過大な要求に該当するケースもあるため注意が必要

- 自分の仕事量と責任を見直すことが、対処の第一歩になる

- 意見を伝えることは、職場改善のきっかけにもつながる

- 管理職の役割と明確に線引きすることで、自分を守れる

- 厚生労働省のガイドラインや判例も参考にできる

- 給料や待遇と責任が見合っていない場合、転職も選択肢の一つ

- 一人に業務が集中する職場には、改善が必要な構造的課題がある

「平社員なのに責任が重すぎる」と感じる状況は、決してあなたの気のせいではありません。無理な期待や役職以上の負担を放置すれば、心身ともに疲弊してしまう恐れがあります。

自分の立場と業務のバランスを見直し、必要に応じて声を上げることが、働きやすい環境をつくる第一歩です。この記事が、あなたの悩みやモヤモヤを整理し、行動を起こすきっかけになれば幸いです。

コメント